España: crecimiento sin abundancia (y dónde encontrarla)

Si tanto estamos creciendo, ¿dónde está tu parte, que no la ves?

Imagina una pareja. Digamos que tienen casi 35. Que estudiaron una carrera de las típicas. Se mudaron a Barcelona desde su ciudad natal, que quizás está en otro punto de España, de Europa, o en América Latina. No trabajan exactamente de lo suyo, pero tampoco es que "lo suyo" estuviera muy claro. Ganan más que los que se quedaron en aquella ciudad, pero no es evidente que estén mejor. Ellos viven de alquiler, los otros han comprado. Cuando leen o ven las noticias, les dicen que España crece más que Alemania, Francia o la Eurozona en general. Que lleva dos o tres años así, desde el final de la pandemia. No son economistas, pero tampoco les hace falta para ver que eso no encaja con lo que viven en el día a día. No les va mejor que hace dos o tres años. De hecho, claramente no les va como esperaban que les iba a ir cuando empezaron su vida adulta, hace diez o doce.

No son economistas, digamos. Pero sí que intuyen que tiene que ver con la inflación. La han visto ante sus ojos: el aumento de los precios de la gasolina, de la compra en el súper… no hablemos ya de la vivienda.

¿Pero es solo eso? ¿No hay algo más? Tiene que haberlo, porque al fin y al cabo esas cifras de crecimiento normalmente descuentan el efecto de la inflación, ¿no?

¿Qué más hay? ¿Dónde está ese crecimiento? ¿Por qué no les llega?

Crecemos (sobre todo) porque somos más

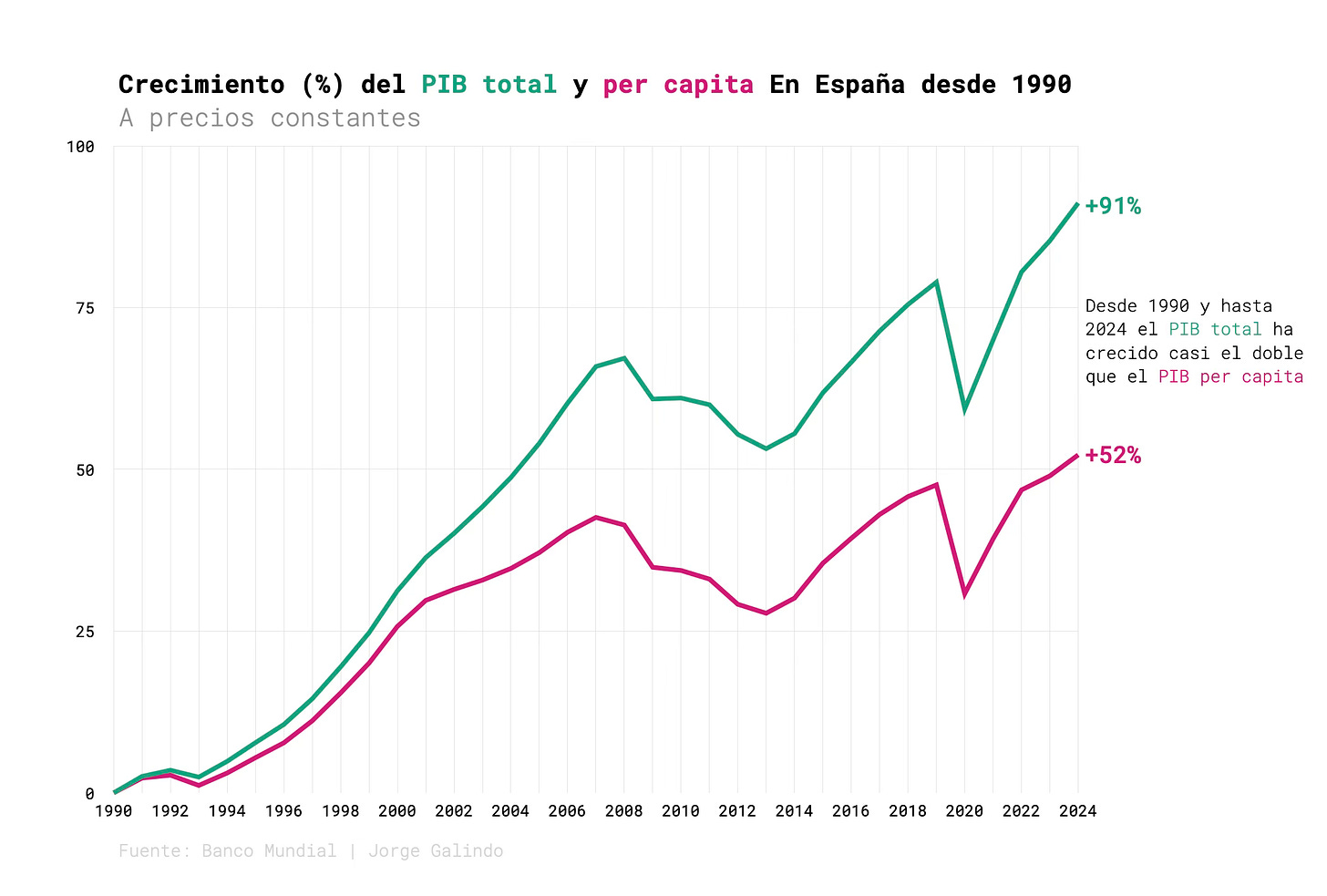

Vamos con un primer gráfico sencillo: cuánto ha crecido España en las últimas décadas. Pero hagámoslo comparando el crecimiento total del flujo de renta en nuestra economía (PIB: lo que producimos o gastamos cada año) con el que nos ha correspondido a cada habitante (PIB per capita); descontando el efecto de la inflación.

Entre 1990 y 2024 el PIB real de España prácticamente se ha duplicado (+91 %), pero el PIB per capita sólo ha avanzado en torno a la mitad (+52 %). La parte gorda del crecimiento agregado procede del aumento del factor trabajo –primordialmente la entrada neta de migrantes y la mayor participación laboral de mujeres, mayores y otros perfiles– más que de la mejora del output medio por cada residente. La implicación social (y eventualmente política) es que, cuando España ha crecido, la renta de sus hogares no lo ha hecho ni de lejos al mismo ritmo.

Alguien podrá pensar: bueno, esto debe ser cierto para la mayoría de países de nuestro entorno, ¿no? Y lo es, pero no con la misma intensidad. España es el cuarto país de la UE con mayor gap entre crecimiento del PIB per capita y crecimiento del total del PIB.

Mi querido y admirado Manuel Hidalgo, uno de los mejores analistas económicos que tiene este país, reaccionó a este gráfico al mandárselo por WhatsApp: “una forma indirecta de calcular la productividad”. También imperfecta: porque aquí no estoy considerando el resultado por hora trabajada o persona ocupada. Pero insisto en que lo que me interesa a mí no es tanto la tendencia macro (que no es tan mala: la productividad por hora trabajada crece aunque estamos muy lejos de nuestros vecinos) sino la implicación micro. Porque, cuando repetimos una y otra vez que España ha estado creciendo esta década muy por encima de la media europea, como viene haciendo en los últimos años, hablamos del PIB total. Es normal que el ciudadano medio en edad de trabajar se siga preguntando: ¿dónde está mi parte?

Con estos datos tenemos la segunda pieza de la respuesta: este PIB crece sobre todo porque somos más trabajando, no tanto porque cada uno de nosotros produzca más. De hecho, si nos fijamos en la tendencia de los últimos dos años, en esa última subida post-pandemia, la pendiente del crecimiento total es aún más acusada.

Así, inflación y expansión poblacional-laboral se comen una parte sustancial del crecimiento. Pero es que la cosa no acaba aquí.

El resto del crecimiento se lo queda alguien más

Aún tenemos crecimiento per capita, descontando inflación. ¿Por qué la pareja siente que no le llega? ¿Será que las rentas se han ido hacia los más ricos? No necesariamente. El top 1% que más gana de España está en la media europea, y el top 10% de hecho está por debajo de esta media, según las estimaciones del World Inequality Lab.

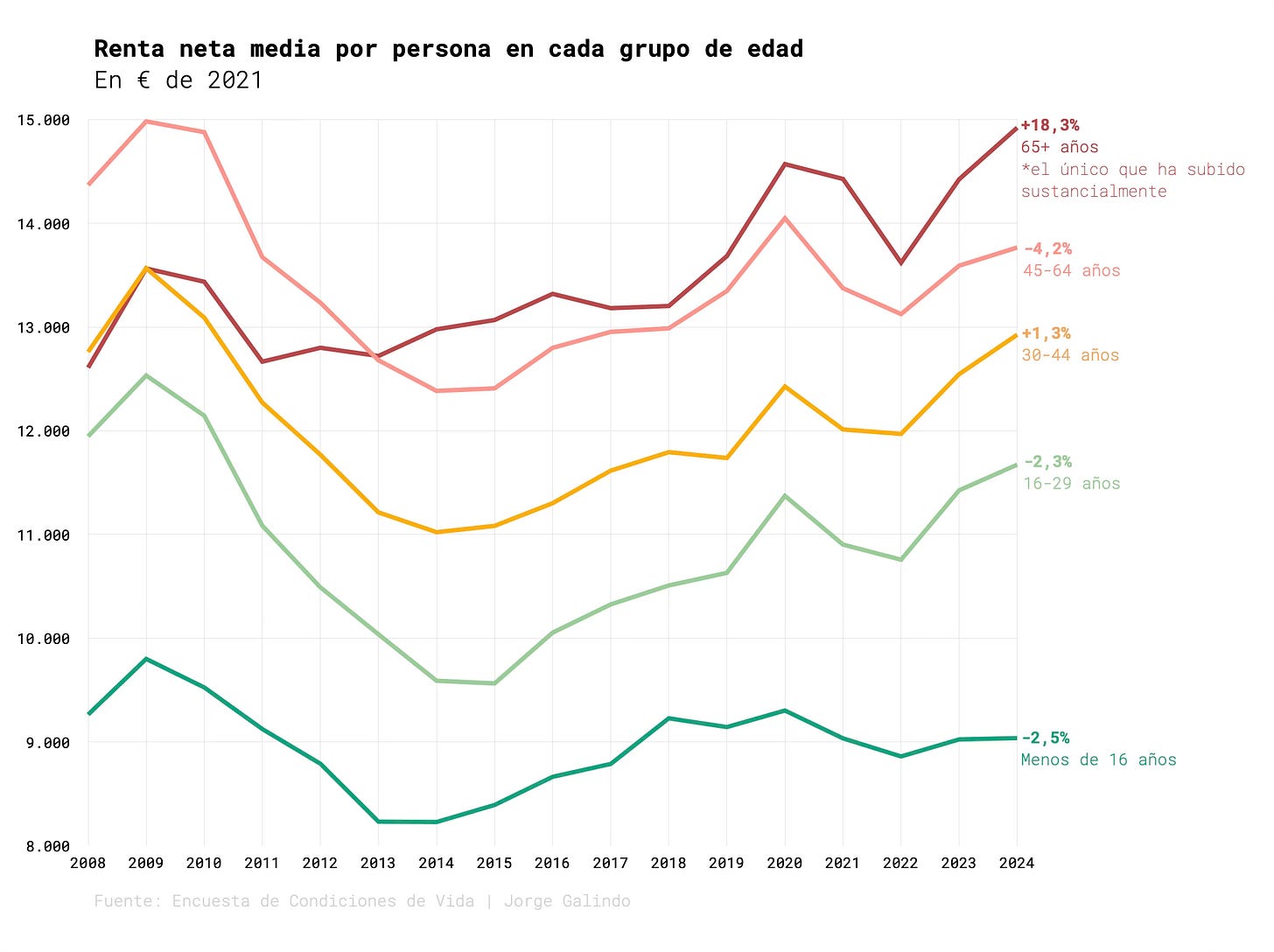

Sin embargo, ¿qué pasa si miramos la renta (ahora de otra fuente, más micro: la Encuesta de Condiciones de Vida) media por grupo de edad? Pues que en las últimas dos décadas solo un grupo ha crecido realmente: los mayores de 65. Es especialmente significativo cómo se abre la brecha entre ellos y los menores de 30. Los de 30 a 44, donde cae nuestra hipotética pareja tipo, no están mucho mejor. Una serie de curvas en forma de U que no alcanzan a recuperar el punto en el que nos dejó la crisis.

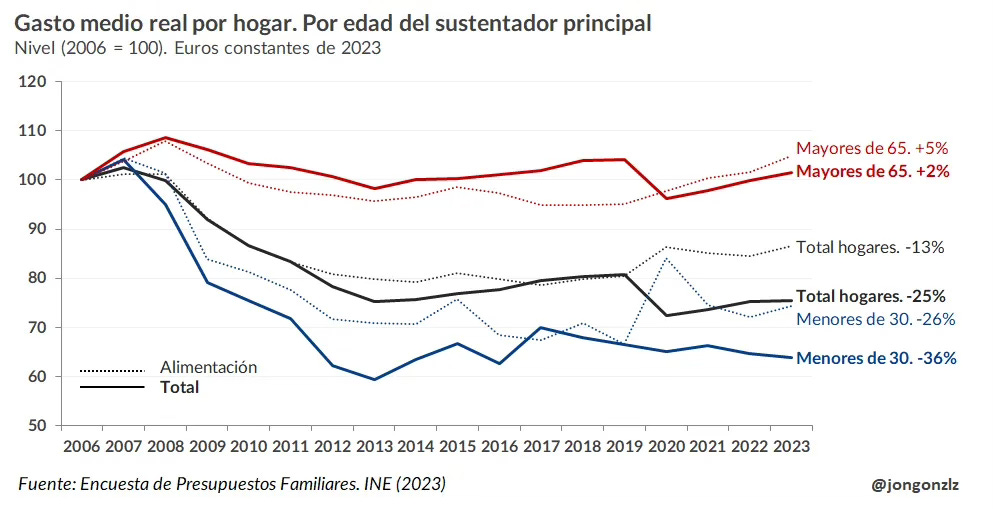

En consecuencia, el gasto real (descontando la inflación) ha bajado para todos los grupos, salvo para los de 65 y más años. Y la diferencia con los <30 es… notable, por decir menos, como mostró Jon González en uno de mis gráficos predilectos de los últimos tiempos.

Todo esto ya resuena con la experiencia de la pareja hipotética del principio, ¿no? Ingresos estancados o que han subido lentamente. Solo ahora rozan lo que cobraba la gente de esa misma edad hace década y media (y que, por tanto, era un buen termómetro de expectativas: porque entonces entraron en su vida adulta), gasto a la baja. Digamos que las nuevas generaciones han transitado una U. Las expectativas de nuestra pareja estaban al inicio de la curva, en el extremo izquierdo. Y todavía están completando su ardua, lenta escalada hasta el final del extremo derecho.

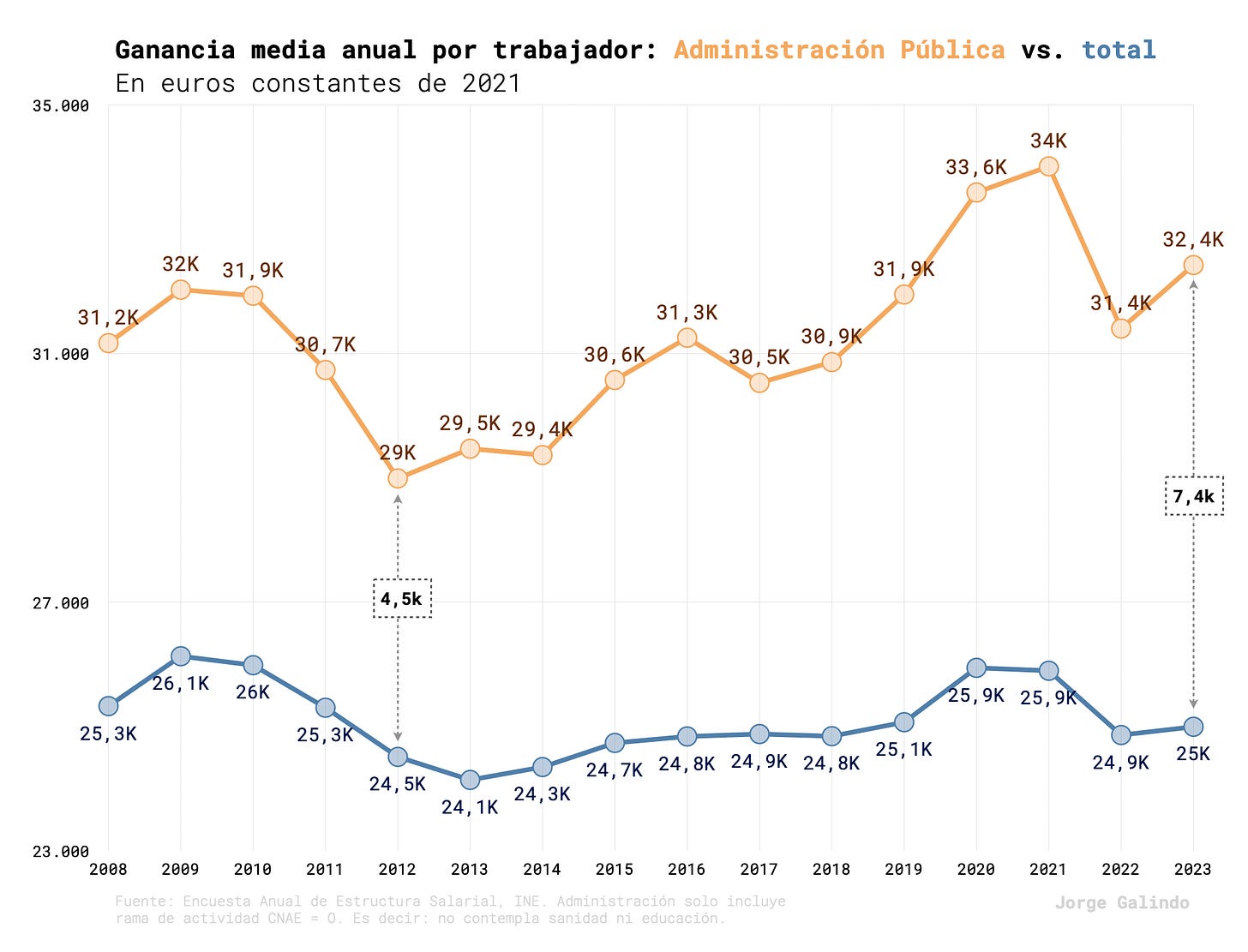

Aunque no todos están en esta situación, o no todos por igual. La ganancia salarial anual de los trabajadores de la rama de la Administración siguió una U mucho más suave. De hecho, comparando 2008 y 2022, resulta que la ganancia de este grupo ha subido ligeramente, mientras la del resto se ha mantenido plana o ha bajado desde 2008. La brecha entre ambos, que ya existía, se ha abierto. Vamos, que si alguien se ha quedado en una ciudad mediana-pequeña en España y encima es funcionario, está claro que relativamente, en comparación le va mejor.

Además, los trabajadores públicos ganan más que los privados tengan o no educación superior. Es decir: esta brecha no se debe a una diferencia de nivel de formación. Para redondear: claro está, han subido más las pensiones, y las rentas de la vivienda. Que alimentan a los grupos de más edad, que ya están jubilados o tienen casa. Todo esto ayuda a entender por qué la sensación de U es mucho más pronunciada para nuestra pareja de casi 35, que empieza a plantearse si no será mejor sacarse una oposición. Porque jubilarse todavía no pueden, menos aún comprar una casa para ponerla en alquiler.

La respuesta progresista errónea

Para que todo lo anterior suceda, la distribución de nuestro gasto público se ha tenido que modificar. Solemos fijarnos en hacia dónde ha ido, pero dejadme poner el foco en las partidas que más han perdido: el transporte y la infraestructura.

El dinero para pensiones sale, claro, de una presión creciente sobre los costes laborales.

Sí: esto pasa porque la población está más envejecida, porque tenemos generaciones jubilándose con carreras laborales mejores que las anteriores, y porque hemos vuelto a vincular las pensiones al IPC. Yo entiendo las razones, pero este no es tanto aquí mi punto: mi punto, como decía al principio, es explicar la sensación de escasez y estancamiento de la-pareja-de-casi-35, o de cualquiera de nosotros, en un contexto de crecimiento.

Así, el gasto público no saca ni al país ni a sus clases productivas de la dinámica actual: no apuesta de manera creciente ni a educación, I+D o infraestructuras que apoyen la eficiencia (energía o transporte). Tampoco, ni siquiera, en bienes concretos altamente demandados, como la vivienda.

Por el contrario, añade presión sobre unos ingresos laborales a los que les cuesta escalar.

Cierto es que, para contrarrestar esta inercia, para dar respuesta a la sensación de escasez y estancamiento, nuestros gobernantes lo han apostado casi todo a tres tipos de políticas:

Incrementar los ingresos por ley. Especialmente el salario mínimo (aunque también podríamos meter aquí la intención de reducir la jornada laboral manteniendo el sueldo). No voy a entrar en los resultados mixtos de estas políticas, pero sí llamaré la atención sobre el hecho de que la única manera con la que hemos dado para mejorar los ínfimos ingresos de la clase trabajadora sea el decreto.

Subvencionar la demanda de bienes básicos. Descuentos al transporte público, subvenciones al alquiler para jóvenes, reducciones fiscales en alimentos básicos o combustibles. Aparte de los muchos problemas que tienen estas medidas, en el marco que aquí me ocupa son un poco hacerse trampas al solitario. “Te subvenciono los precios ya que no te suben los ingresos” no parece una aproximación sostenible a largo plazo.

Ordenar la fila de la escasez, especialmente en el bien más fundamental: la vivienda. Regular quién y a qué precio puede acceder a lo poco que hay (no olvidemos que esta idea de ordenar filas se intentó extender a otras áreas, como controlar el precio de los alimentos). En el mejor de los casos, esto reorganiza la distribución de las migajas, pero no aborda la raíz del problema. Y, en el peor (por desgracia, más habitual) ahonda el problema. Véase el control de alquileres: sin duda beneficia a quienes ya disfrutan de un contrato de arrendamiento (el precio baja), pero perjudica sistemáticamente a quienes buscan acceder al mercado, reduciendo la oferta disponible y elevando las barreras de entrada.

Volvamos a nuestra pareja. Estos años sus salarios han subido nominalmente: no cobran el mínimo (ni cerca), pero sí tienen los suyos atados a él por convenio sindical. La verdad, de poco les ha servido con lo mucho que les ha subido la compra, la factura de la luz, o la gasolina. El transporte público les sale mucho más barato, OK, pero da la casualidad de que dependen del sistema de Rodalies (trenes de cercanías de Renfe) para ir a sus respectivos trabajos y su problema nunca ha sido su precio, sino lo irregular del servicio. Al bono de alquiler no pueden optar porque cobran más del límite, pero la verdad es que su miedo no es tanto el precio del piso actual sino el hecho de que su contrato se les acaba en un año: han visto lo dificilísimo que está encontrar piso disponible en la ciudad aún con el bono. Desde que volvió el control de alquileres parece que solo hay opciones por meses en Idealista, y tampoco abundan. Simplemente, no hay oferta suficiente y la que sale al mercado se asigna demasiado rápido. Sí recibirían ayudas y deducciones si deciden tener (se lo están pensando); pero, aparte de que eso les serviría para pagar enseres que siguen subiendo de precio, lo que les da más vértigo es lo de tener que buscar un piso más grande cuando apenas hay, o una plaza de educación infantil: desde hace tres años las públicas son gratuitas en Cataluña, pero resulta que eso ha incrementado todavía más la demanda y las ha vuelto más competidas.

La sensación es un poco la de estar en una cinta de ejercicio: cada vez sube más la velocidad, pero uno siempre está en el mismo sitio. Luego te giras hacia atrás y ves que hay otros muchos subiendo a esa misma cinta. A los lados, otros van sin cinta, más despacio, pero avanzan: los que se quedaron en su ciudad, los que tienen plaza de funcionario, o tus propios padres, que cotizaron toda su vida y tienen el alquiler pagado. Pero uno sigue en la cinta.

Cómo progresar realmente

La verdad, no sé cuándo decidimos que el progreso equivalía a gestionar la escasez en lugar de combatirla. Puedes regar el problema de la escasez con dinero, pero si la oferta no es capaz de responder por cantidades no lo vas a resolver (los precios de hecho tenderán a capturar una buena parte). Así que sigues en la cinta. Parece que avanzas, pero no. Al final no hay nada. Solo más cinta.

Para mí, el progreso es otra cosa: es más, y para cuantos más, mejor. El progreso es abundancia repartida y accesible. El libro que argumenta todo esto para EEUU ya está escrito, y es el que ha guiado este razonamiento. Que desemboca en una propuesta concreta: redirijamos la acción pública hacia la creación. Podemos y debemos mantener políticas de estímulo monetario que han mostrado que pueden funcionar bien (ejemplo: becas educativas o sistemas de ingresos mínimos, aunque mucho mejor diseñados). Pero el foco a medio plazo está en otro lado:

1 Desbloquea la oferta que te ayudará a resolver tus problemas. Nos decía Luis Garicano el otro día que cualquier nueva norma (o, añado yo, la reconsideración de cualquier norma existente) debería seguir un criterio: ¿esto va a ayudar a que tengamos más vivienda? Pues yo seguiría este mismo criterio para todo aquello en lo que tenemos cuellos de botella. Energía barata, transporte fluido, capacidad computacional, investigación de calidad y competitiva en nuestras universidades, oferta educativa básica… las leyes y regulaciones que establecen los contornos de todo ello, una vez garantizado un mínimo de seguridad razonable, ¿aportan o impiden?

2 Construye aquello que haga falta y el sector privado no esté en disposición de hacer. Incrementa la proporción de gasto público que destinas a potenciar el conocimiento y capital humano (centros de educación infantil o de investigación); garantizar un acceso equitativo que favorezca la igualdad de oportunidades para contribuir y beneficiarse del crecimiento (vivienda, residencias); incrementar la eficiencia y productividad (mejores redes energéticas o de transporte, especialmente de cercanía); y proteger las capacidades existentes para asegurar la continuidad del sistema productivo.

3 Sobre todo, desplaza esfuerzo público hacia las primeras etapas de la vida. Cada euro (ojo: bien) invertido en educación 0‑3, refuerzos escolares, mecanismos de conciliación o investigación retorna múltiplos en productividad futura y equidad de partida, aprovechando que tendremos probablemente un dividendo disponible gracias a la menor entrada de gente en el sistema educativo.

Todo ello no solo desbloquea la oferta y la hace más adaptada a la demanda: son además palancas para empujar la productividad de la economía mientras ampliamos la igualdad de oportunidades. Con energía o educación puede parecer más obvio, pero también es cierto con otras: si la gente puede vivir donde quiere porque allí suceden las cosas y puede aportar a ellas, la asignación del factor trabajo a las empresas o del capital humano a quien quiera adquirirlo estudiando se vuelve más fluido. Con la productividad suben los salarios reales; no por decreto, sino porque las empresas compiten por talento que ahora puede vivir, moverse y formarse mejor. Cuando esa rueda gira, el ingreso crece más rápido que el alquiler o la luz.

Y si encima te preocupa cómo gasta el Estado el dinero que recauda, esta es precisamente la conversación que debemos tener. Cada euro público bien destinado a expandir la oferta —en vivienda, energía, conocimiento, infraestructuras— es un euro que multiplica las posibilidades materiales de todos, no uno que simplemente reorganiza quién accede a lo poco que hay. Podemos (¡debemos!) enmarcar la contienda ideológica no entre quienes quieren más o menos Estado, sino entre quienes se resignan a usarlo para administrar la escasez y quienes aspiran a favorecer la prosperidad compartida.

En este mundo alternativo, con licencias y suelo disponible (sí: también en la densísima Barcelona), la pareja compra un piso en un edificio de nueva construcción. La escuela infantil pública abre de 7 :30h a 17:30, así que el primero que llegue de Rodalies —que ya no se avería en hora punta cada dos por tres— recoge al crío sin pagar extra. La factura de la luz apenas preocupa porque la comunidad se abastece de paneles y baterías. Se nota en la cuenta corriente y, sobre todo, en la cabeza: la cinta de correr al fin se ha convertido en calzada. Su país ha dejado de gestionar filas, y ha empezado a construir futuros.

Para más contenido de este tipo, además de Abundance: leed a Jon, a Javier, a Judit, a Pablo, a Cristina, Silicon Continent, a Rafa y a su equipo, y “Un país posible”.

Me ha gustado esta entrada con datos, análisis claros, bien explicados y propuestas concretas. ¿Sucederá algún día el milagro de que la mayoría de votantes decidan el futuro aplicando estas lógicas, sin filias-fobias incondicionales hacia las siglas y los líderes populistas? ¿Dónde hay que poner velas para eso?. Gracias Jorge por esta buena propuesta.

Tras escribir mi respuesta, se me ocurrió que mejor propongo que te hagan Ministro de Hacienda para sustituir a Marisú Montero. Nos irían mucho mejor las cosas. Pero mejor te dejo tranquilo, pues te metería en un buen embrollo.